Ausstellungen

Miriam Vlaming – Feldforschung in Eden

Mit der Verwendung fotografischen Vorlagen hat sich Miriam Vlaming schon lange als visuelle Anthropologin betätigt. Familien- und anderweitige Gruppenbilder, vermeintliche häusliche Idyllen, kunsthandwerkliche Gebrauchsornamentik, marginale Architekturen oder Gartenanlagen gehören zu ihrem Fundus. Die Feldforschung in Eden wurde unternommen von Susanne Altmann.

Ihre malerischen Interpretationen kommentierten und verstärkten, verschleierten oder verallgemeinerten derlei Motive. Doch niemals ließ sie sich von den erzählerischen Inhalten völlig mitreißen, sondern blieb eine leidenschaftliche Malerin. Wenn sie sich zu entscheiden hätte, glaube ich, würde sie die Lesbarkeit ihrer Gemälde auf dem Altar der handwerklichen Finesse, dem Eigenleben der Form, den Experimenten aus Licht und Farbe opfern.

Nach wie vor zerstört sie allzu perfekte Oberflächen, inszeniert die Leinwand wirkungsvoll als Palimpsest aus Verletzungen und nicht ausformulierten Erinnerungsfetzen. In der Genealogie der jüngeren Leipziger Figurationen verschafft ihr das eine Sonderposition, denn ihre Kompositionen ziehen die Betrachter stets tief in das Medium der reinen Malerei hinein, in den dynamischen Strudel nichtgegenständlicher Elemente.

Auch mit ihrer neuesten Produktion Eden bleibt sie sich in dieser Hinsicht treu und man täte ihr Unrecht, wollte man sich allein auf den exotischen Phänotyp ihrer Protagonisten konzentrieren. Dennoch bezeichnet der aktuelle Zyklus Miriam Vlamings Interesse am exotischen Anderen. Das könnte eine heikle Sache sein, zieht man die Debatte um postkolonial(istisch)e Bildwelten in Betracht. Diese Debatte, politisch korrekt geführt, würde nämlich die Freude an exotischen Themen völlig verbieten. Der Blick auf das Andere oder Andersartige gehört freilich seit jeher untrennbar zum kreativen Formenschatz. Denken wir nur an die Faszination der Brücke-Künstler für afrikanische Masken und Schnitzereien aus der Südsee oder an die gemalte Sehnsucht der französischen Avantgardisten nach asiatischer Kultur. So reizvoll diese Zugänge auch gewesen sein mochten, dort waren stets zeittypische Illusionen von einem Paradies im Spiel, das in der westlichen Zivilisation nur noch als Projektion existierte. Ein Paradies ohne Anführungszeichen.

Wenn Miriam Vlaming heute mit dem Begriff Eden operiert, so führt sie diese Ambivalenzen zwischen dem Staunen und Sarkasmus bereits im Gepäck. Das beginnt bereits mit ihrer erprobten Methode, vorhandenes Bildmaterial in die Gemälde einzuspeisen, nun mit erweiterten kulturellen und ethnischen Bezügen. In ihren Sujets zitiert sie die Bildproduktion des „weißen Mannes“ und seiner Kamera. Doch anstelle eines kritischen Kommentars übernimmt an dieser Stelle die Malerei.

Mit Vehemenz stellt Miriam Vlaming gleichsam die Eigenständigkeit der damals Porträtierten, die entweder mit berechtigtem Misstrauen oder mit unverstellter Bereitwilligkeit ins Objektiv schauten, wieder her. Sie akzentuiert Momente des Fremden und Unheimlichen und kreiert eine neue, selbstbewusste Aura, die unsere westlichen Klischees geschickt unterwandern. Aggressiv und ironisch übersteigerte Masken und Kostüme wie in „Uncle Freak“ oder „Initiation“ scheinen die Rollenverhältnisse umzukehren: Betrachter_innen mögen sich leicht unbehaglich fühlen, fast wie Objekte der Observation. Mit ihren dichten Gespinsten aus Mustern, Vegetation und visuellen Übertreibungen verordnet Miriam Vlaming den Sujets eine Art Re-Framing, einen neuen Rahmen. Oder, frei nach der Erkenntnis des Anthropologen Christopher Pinney: Sie blickt wie durch eine “Anti-Kamera” und wählt eine Darstellungstechnologie, die sich im Widerstand zur Fotografie befindet.

Anders als zahlreiche feldforschende Konzeptkünstler_innen geht Miriam Vlaming nicht von Theorien aus. Doch das muss sie auch nicht, denn allein entlang ihrer malerischen Intuition kommt sie zu starken, höchst relevanten Resultaten. Ihr gelingt beides: die künstlerische Rückeroberung eines mit diskursiven Stolperfallen verminten Gebietes wie auch die erwähnte Emanzipation ethnografischer Bilddokumente von deren oft dubiosen Entstehungskontexten.

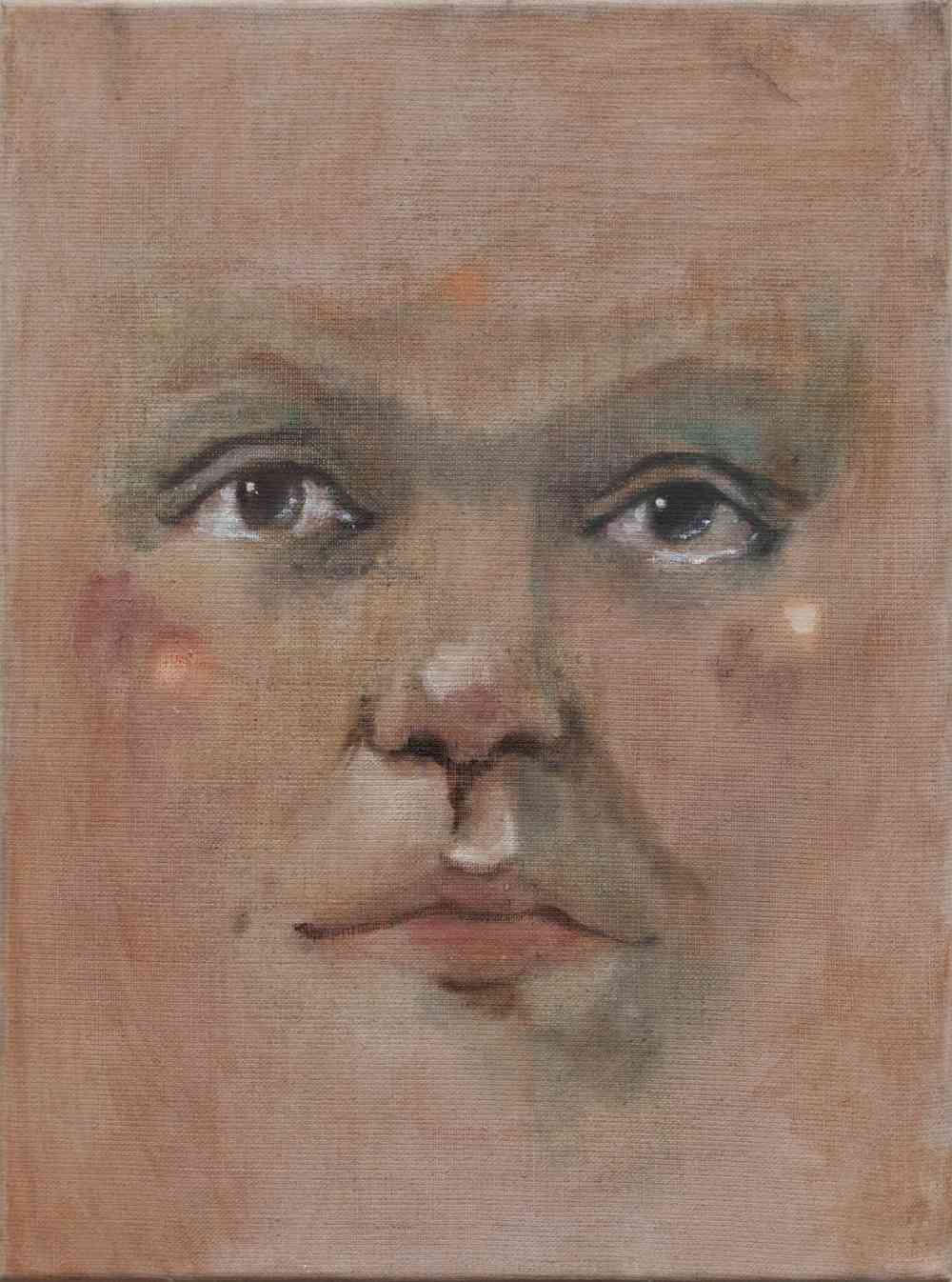

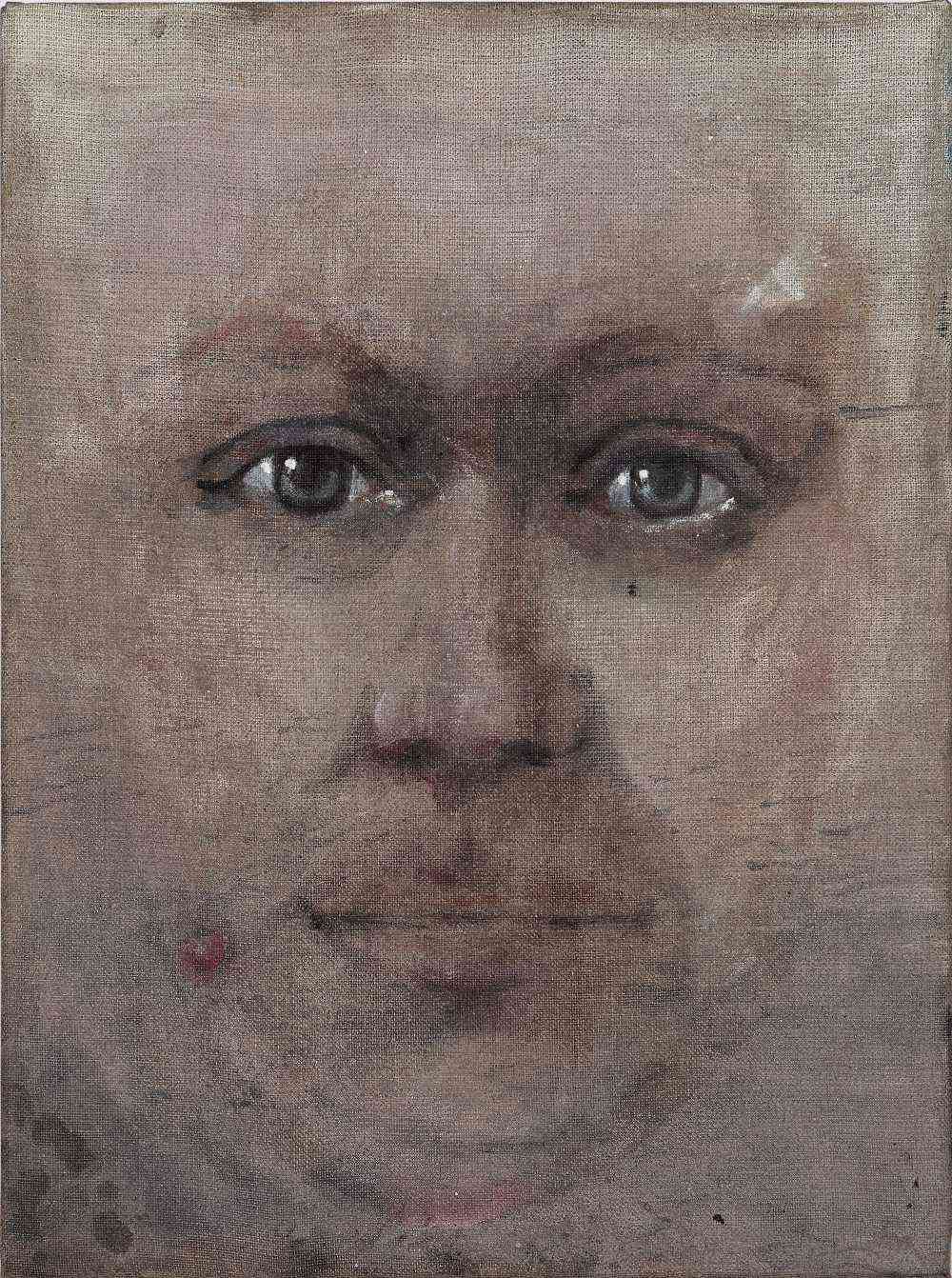

Am nächsten kommt sie der bewussten Einbettung in kritische Reflexion vielleicht mit der Serie „Human Nature“, wo sie mit zwölf Variationen zu einem Gesicht die Willkür von Identitäten, seien es geschlechtlich oder ethnische, paraphrasiert. Kleinste Abweichungen in Teint, Lippen, Nasen oder Lidern fordern instinktiv zu Einordnungen auf. Geschickt überführt Miriam Vlaming die Betrachter_innen deren eigener, oberflächlicher Vorurteile; Vorurteile, die häufig und automatisch darin bestehen, Unterschiede zu dramatisieren, statt Gemeinsamkeiten festzustellen. Gerade angesichts der momentanen Auseinandersetzungen um das Fremde und dessen vermeintliche Bedrohungen wirkt die vergleichsweise sparsame Reihe wie ein Appell an die Vernunft. Insofern liest sich „Human Nature“ wie ein Leitmotiv, das die Vision eines zukünftigen, globalen Eden verheißt. Soviel Utopie darf sein.

Ein Text von Susanne Altmann

Susanne Altmann lebt und arbeitet als Kunsthistorikerin, freie Kuratorin und Publizistin in Dresden.